基督兄弟団の歴史

基督兄弟団は、戦前の旧ホーリネス教会、旧きよめ教会の牧師たちが集い、一九四六年新たな教団として設立した団体です。聖書信仰、ウエスレアン・アルミニウス主義、四重の福音、祈祷と宣教を掲げています。

基督兄弟団の設立

1 超教派としての出発

第二次大戦が敗戦で終わった一九四五年秋、中田重治の指導を受けた旧きよめ教会の牧師たちが、戦禍を免れた東京神田の元きよめ教会の会堂に集まって祈っているうちに、新教団設立の願いが起こされ、準備が進められました。

一九四六年一月に、「基督兄弟団」の名称で初めての聖会が神田教会で開かれ、二月十四日、宗教法人基督兄弟団としての法人登記がなされました。教団の名称については、「基督兄弟團報(一)」に「新教団の名称は祈りのうちに『基督兄弟團』と称し……ます。此の新教團は何教派にも属さない、また、何派の人をも歓迎する広い心を持つ聖書の福音をわが國に伝道する教團です」とあります。このように当初は、信仰信条を問わないで、希望者はだれでも受け入れたために、旧ホーリネス系以外の人たちも多く参加しました。

様々な立場の人々が加わっていたことから、第一回総会では、信仰信条として四重の福音を受け入れるかどうかについて熱烈な論議が交わされ、教団規則には「本教団の教義は新旧約聖書を神の言とし使徒信条に準拠す」とのみ記されることになりました。

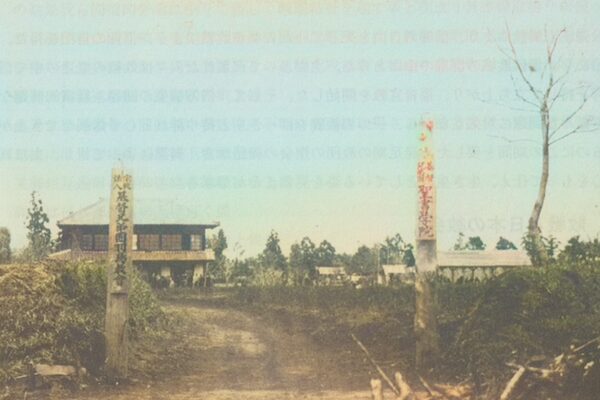

GHQより千葉県の旧陸軍飛行学校跡地が貸与され、教団の伝道者育成のため、教団発足直後の一九四六年四月、聖書農学園を発足させました。英語学校や農事実習科も同時に、中等部と高等部は翌年開設されました。のちに日本ナザレン教団に譲渡され、聖書農学園は、現在学校法人聖書学園千葉英和高等学校となっています。その後、現在の茨城県小美玉市羽鳥に広大な土地が与えられ、一九四八年に基督兄弟団聖書学院を開校しました。

2 きよめ教会の流れの下に

一九四七年十一月、神田教会で開催された秋季リバイバル聖会で、『特選聖歌』二番の「栄光の望」が賛美されました。『特選聖歌』は、再臨待望の祈り、イスラエルの回復のための執り成し、日本民族使命達成のための祈りに基づく賛美歌集で、兄弟団ではそれまで歌われていませんでした。このことをきっかけに、再臨待望の祈り、イスラエルの回復のための執り成し、日本民族使命達成のための祈りに力を入れるようになり、旧きよめ教会の流れにあることが明確になっていきました。このころに退団した人々の中には、教団の指導的な立場にあった中田羽後、谷口茂壽、馬場嘉市らがいます。その一方で、旧きよめ教会系の教職者や信徒が多数加わりました。

第二節 基督聖協団との分離と愛のリバイバル

一九五八年五月、創立以来のメンバーであり主管者を務めた森五郎はじめ、谷中広美、青木運之助らが退団し、基督聖協団を創立しました(新教団結成大会は六月十七~十九日)。このため、教会数は前年の六十三から四十八に減少しました。事後処理のため、神田にあった本部教会(本部事務所)の土地建物を売却し、等分割しました。本部事務所は、しばらくの間は主管者の教会に置かれ、その後、田端に移転し、一九七四年からは豊島区千早に置かれています。

分離により多くの人々が傷つきましたが、一九六〇年三月、春季全国大会を前にして聖書学院で持たれていた準備の祈祷会から聖霊の取り扱いが始まり、昼夜の別なく祈りと悔い改めが続きました。続く春季全国大会終了後も教職者の祈祷会が続けられ、一人ひとりが神の御前に悔い改め、心の傷は癒され、いつの間にか芽生えていた不信感も取り除かれ、新しい一致が与えられて立ち上がりました。このみわざは「愛のリバイバル」と呼ばれています。

第三節 教団の拡充と世代交代

一九六三年の総会で規則改正が決議され、それまでの総務部、教学部、伝道部、財務部、教会学校部に加えて、厚生部、青年部、婦人部が設けられ、様々な方面で活発な活動がなされるようになりました。

聖書学院に関しては、一九七一年の教団総会での決議に従い、同年五月に聖書学院に関する懇談会が開かれました。十月には聖書学院研究委員会が設けられ、運営形態の組織化と修養生指導のあり方の成文化が検討されました。その後、一九七五年に聖書学院評議委員会(一九七九年から聖書学院運営委員会)が設置されました。

一九七六年の総会において、基督兄弟団聖書学院で学んだ教職によって常任理事会が構成されました。この年の夏季聖会では、ヘブル六1(口語)から「完成を目指して」という標語が与えられ、これを教団のビジョンとし、その達成のために、「聖書信仰の確立」、「聖化の徹底」、「祈祷の充実」、「倍加伝道」の目標を「四本柱」として打ち出しました。この年、伝道者の晩年の奉仕の場として祈祷院(現恵みホーム)が建てられました。

翌一九七七年一月、第一回教役者セミナーを開催しました。このセミナーはそれからも続けられ、霊的、神学的向上のために教職の継続教育を行っています。

一九八一年には、台湾基督長老教会との正式な交わりの道が開かれました。兄弟団の教職による台湾での短期宣教は、一九六二年から続けられており、教団はこの働きを支援し続けてきましたが、正式な関係が締結されたことで、両教団は宣教と教育の分野で互いに協力し、助け合うこととなりました(短期宣教は一九九五年で終了)。一九八九年には宣教協力同意書が締結され、その後お互いの総会に代表者を送る交わりが続けられています。協力の一環として、聖書学院に奨学制度を設けて台湾原住民牧師を毎年二名ずつ短期留学生として受け入れることになり、この働きは二〇〇八年まで続きました。この制度によって短期留学した方々の招きで、一九九八年から二〇〇九年まで聖書学院三年生が台湾に卒業研修旅行に行きました。

一九九一年にはアメリカのアトランタ(後にヒューストン)に宣教師を送り、約十一年にわたって宣教の奉仕が行われました。その結果、教会が建て上げられ、宣教の奉仕は今その教会に委ねられています。

一九九二年からは、かつての太平洋戦争においてアジア諸国に甚大な被害を与えたことに対する悔い改めと償いとして、ワールド・ビジョン・ジャパンのチャイルド・スポンサーシップの働きを通して、バングラデシュのコミラ県バコイ村における地域総合開発プロジェクトに参加し、一九九七年まで最も多い時で二五五名の子どもたちを支援し、バコイ村が自立しました。

信仰生活の充実を願って、『教会生活の手引き』が一九八八年に発行されました。さらに、教団の信仰信条、倫理の基準、教団の体制を明確化、文章化するために、一九九三年に教団憲法(教憲)が制定されました。

第四節 過去の見直し

1. 罪責告白と日本民族の使命の破棄

創立五十周年を迎えようとするころ、満州事変から始まる十五年戦争と教会とのかかわりが問い直され、一九九六年の第五一総会で、「過去の罪責に対する悔い改めと将来への決意」が議決されました。この決議文では、きよめ教会が国家神道体制(天皇を現人神とする偶像礼拝)に加担したこと、また、「国粋主義を教会の信仰的教理の中に組み入れ、侵略戦争の一翼を担う罪を犯してきたこと」について、また、日本民族使命を強調し、聖書信仰の立場から逸脱した「きよめ教会綱領」を宣言したことについて悔い改めました。中田が創始したキリスト教、国策への順応、八紘一宇の達成などを宣言する「きよめ教会綱領」が誤りであったことを明らかにし、一九九七年には、日本民族使命の思想を改めて破棄しました。また、『特選聖歌』についても内容の検討が行われ、販売を中止し、不適切な歌詞を削除改定したものが送付されました。

2. 日本ホーリネス教団との宣教協約の締結

前述のように、基督兄弟団はきよめ教会の流れにありますが、一九九八年、日本聖教会の流れにある日本ホーリネス教団より基督兄弟団に対して次のような謝罪と和解の意が伝えられました。

① 弾圧時において日本聖教会がきよめ教会とその教師たちに対する姿勢の誤りからきよめ教会を見捨てたこと

② 教団設立に際して名称に「ホーリネス」の言葉を用いて「日本ホーリネス教団」としたこと(一九三六年の和協分離における双方ともホーリネスの名称を用いないという約束に反した)

その結果、互いの歴史観を理解し合うことを目指して共同歴史検証が行われ、一九九九年に「基督兄弟団と日本ホーリネス教団の共同歴史検証による 旧日本ホーリネス教会『分離』に関する声明」が公表されました。

二〇〇〇年六月に沖縄で開かれた第四回日本伝道会議の期間中に、「ホーリネス信仰の証詞のための日本ホーリネス教団と基督兄弟団の協力同意書」が調印され、教団役員同士の交わりの場を持つことになりました。青年の交流、神学校指導者その他の交わり、共同歴史研究の発足、献身者教育における協力などに発展しています。

第五節 青年伝道と教職者養成

一九九七年に定められた二一世紀宣教目標「各個教会の充実」の実現のため、二〇〇一年から二〇〇六年まで「青年をキリストに」をスローガンに、「①青年を救いに、②青年を献身に、③青年を働き人に、④青年を世界宣教に」という四つの目標を掲げて、青年に対する働きに力を入れました。

すでに一九九二年からほぼ四年ごとに開催されてきた青年全国大会に加え、二〇〇四年からは春季全国大会の中で中高生大会も行われるようになりました。この集まりは中高生だけでなく青年も対象になり、二〇一三年には「ユースデイズ」という名称になりました。二〇一一年からは青年伝道主事が任命されています。ほかに、牧師子弟の集まり「べテルの集い」も一九八二年からほぼ三年周期で続けられています。

教職者養成制度について検討が進められました。聖書学院の入学者が激減する中で、二〇〇二年に常任理事会、聖書学院運営委員会、教授会による三者協議会が設けられ、二〇〇四年には、従来の聖書学院で学ぶ羽鳥コースのほかに、東京聖書学院あるいは関西聖書神学校で学ぶ委託コースが設けられました。

二〇一三年に、聖書学院で一年間の訓練を受けた後、東京聖書学院で三年間学ぶという一・三制が導入されました。その後、東京聖書学院で三年生まで、四年目を聖書学院で学ぶ三・一制となっています。

第六節 主にある協力

二十世紀の終わりごろからは、思いもよらない大災害に幾度となく見舞われましたが、それとともに主にある協力を実感することもできました。一九九五年の阪神淡路大震災では、近畿教区の教会や信徒宅に大きな被害が出ましたが、教団内教会、また教団外からも多額の義援金が寄せられました。その数年後、一九九九年に台湾中部大地震(九二一大地震)が発生した際には、台湾基督長老教会の被災教会を訪ねて義援金を手渡しました。台湾基督長老教会からは、二〇〇四年の新潟県中越地震の見舞金をいただき、長岡市にある他教団の教会にお届けしました。さらに二〇〇七年の新潟県中越沖地震では、会堂が全壊した日本ホーリネス教団柏崎聖光キリスト教会を訪ね、義援金を手渡しました。

二〇一一年に東日本大震災が起こり、東北教区、関東教区の教会、信徒宅に大きな被害があり、津波による犠牲者も出ました。春季全国大会も中止になりましたが、教団全体から義援金、支援物資を送り、被災教会を支援しました。交わりのある台湾基督長老教会、日本ホーリネス教団等から義援金をいただきました。被害の大きかった石巻では、石巻キリスト教会、基督兄弟団、日本福音自由教会災害対策本部、日本長老伝道会、リーチグローバル(米国福音自由教会海外宣教部)が協力して発足した石巻クリスチャンセンターにより、地域の復興を支援してキリストの愛と救いを伝えるための働きが始まり、今も続いています。災害にあっても、主にある交わりのうちに助け合い、キリストの愛が現されてきました。

むすび

二千年にわたる教会の歴史、そして、私たち基督兄弟団にかかわる歴史を振り返るとき、ここまでの歩みが決して順風満帆ではなかったことを知ります。迫害を受けることがありました。また、分裂したり、間違った方向に進んでしまったりと、神を悲しませるようなことが何度となく繰り返されました。それは遠い過去のことだけではなく、私たち基督兄弟団の歩みにあっても、そのようなことがありました。

それとともに、「ただ主だけでこれを導き」(申命三二12)とあるように、弱さのある人間からなる教会を神がここまで導き、用いてくださったことも知ります。教会を、キリスト者たちを用いてくださった神は、基督兄弟団を、また、私たち一人ひとりを、主の働きのためにこれからも用いてくださいます。私たちが過去から受け継いできた様々な恵みを継承し、主を見上げて、「完成を目指して」さらに進んでいきましょ。